웨이모(Waymo)는 지난 2009년 구글의 자동운전 차량 개발 프로젝트로 시작했다가 독립, 모기업인 알파벳 산하로 활동 중이다. 이미 실제 도로 테스트만 1년 이상 실시하는 등 손꼽히는 자율주행 차량 기술을 보유한 곳이기도 하다. 이런 웨이모가 실용화 문턱까지 온 자율주행 차량 기술을 자사 유튜브를 통해 360도 영상으로 공개해 눈길을 끈다.

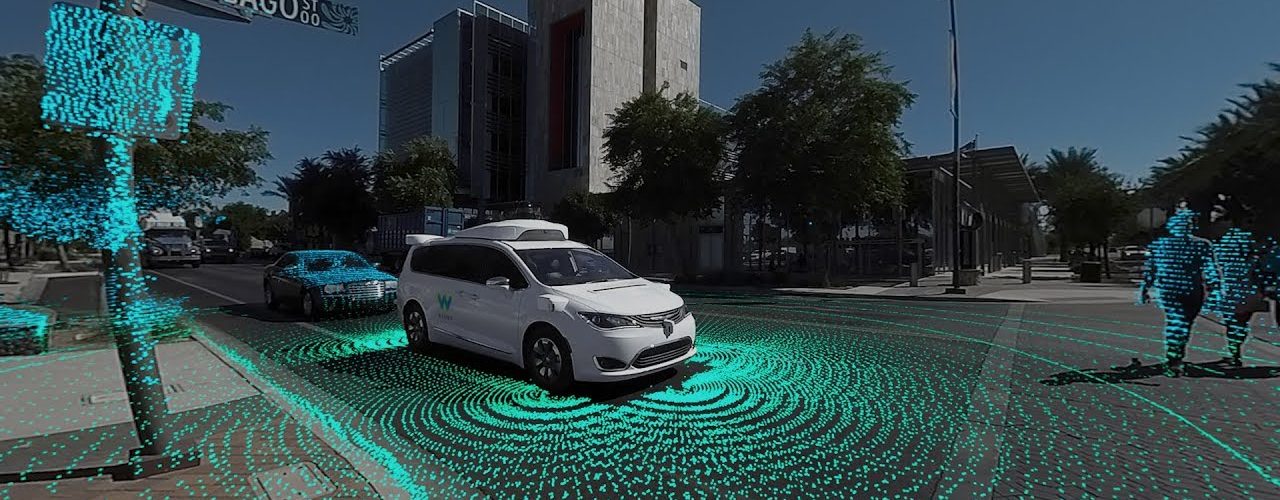

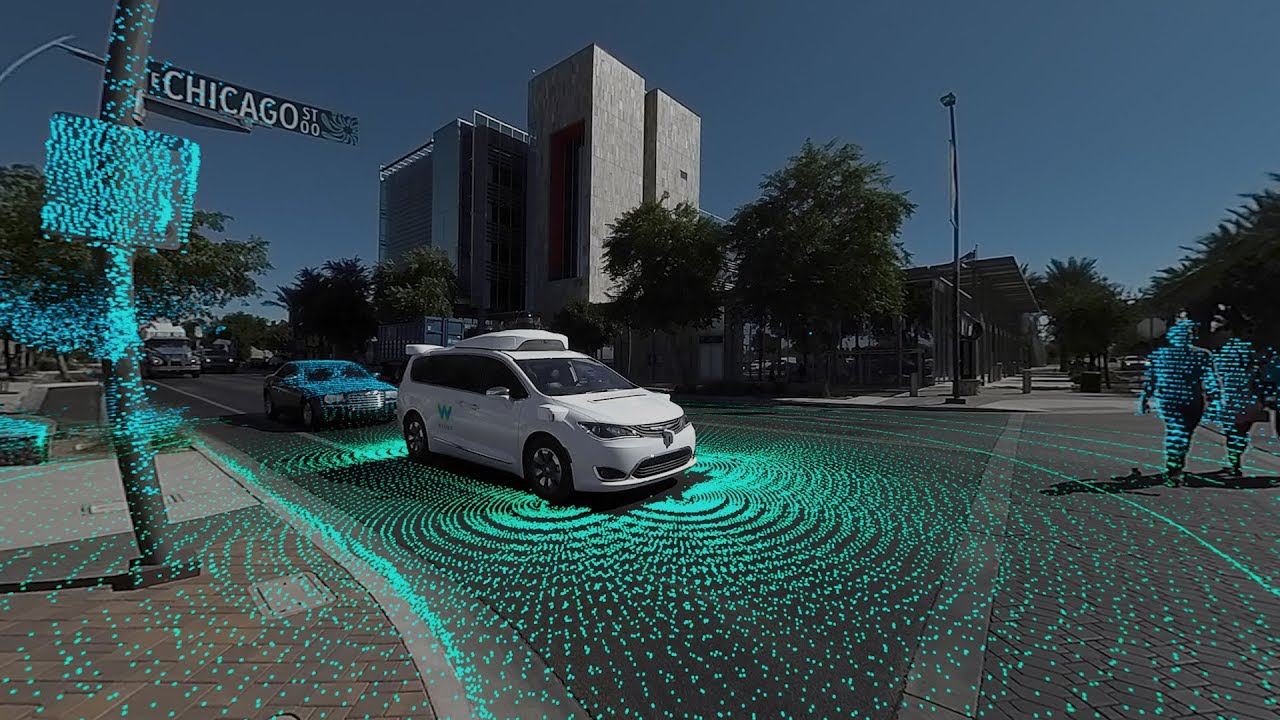

자율주행 차량은 카메라나 센서 등을 이용해서 외부를 인식한다. 고성능 레이저를 이용한 라이더(LIDAR)로 차량 주위 물체를 모두 고해상도 3D 데이터화하는 건 물론. 레이더를 통해 물체까지 정확한 거리나 물체의 이동속도까지 모두 측정한다. 또 고해상도 카메라를 이용한 영상 정보도 확보한다. 예를 들어 교차로에 들어가면 교통신호 색상 같은 건 카메라가 파악한다.

이렇게 자율주행 차량은 라디어와 레이더, 카메라 등을 통해 정보를 확보하고 이를 통합, 인간이 운전할 때와 같은 정보를 얻으려 한다. 그 뿐 아니라 머신러닝을 통해 장면을 인식하면 다음에 무슨 일이 일어날지 예측할 수도 있다. 이는 인간이 운전할 때 예측 판단을 하는 것과 같다고 할 수 있다. 웨이모 자율주행 차량은 이 같은 판단을 축구장 3개 넓이에 걸쳐 할 수 있다고 한다. 주행 순간마다 지리 정보를 기억하는데 이미 수많은 도로 주행을 통해 수백만 km 이상 거리 정보를 확보하고 있다고 한다.

주차장에 들어갈 때에도 주행차선 옆 산책로를 걷는 사람이나 자전거의 움직임을 파악, 안전이 확인되면 들어가며 사람에 충돌할 수 있는 위험을 감지하면 이를 기다렸다고 다시 앞으로 간다.

웨이모는 지난해 자사 자율주행 차량에는 자사 직원만 승차를 허용한 상태다. 하지만 존 크라프시크 웨이모 CEO는 자율주행 차량을 이용한 무인택시 서비스를 앞으로 몇 개월 안에 가능할 수도 있다고 밝히기도 했다. 조만간 실현 여부를 떠나 자율주행 차량 서비스가 적어도 꿈 같은 일은 아니라는 사실을 말해주는 대목이다.

웨이모는 지난해 일반인을 대상으로 한 자율주행 차량 체험자를 모집하기도 했다. 얼리라이더 프로그램(early rider program)이라는 시험 서비스를 통해 애리조나 주 일부에서 거주하는 18세 이상 주민을 대상으로 심사를 통해 서비스를 이용할 수 있도록 한 것이다. 테스트 차량은 크라이슬러 하이브리드 차량 100대를 이용 중이었지만 시범 서비스를 통해 500대까지 늘릴 계획이라고 한다(렉서스 RX450h 모델도 포함). 웨이모는 시범 서비스를 통해 더 많은 데이터를 확보하려는 목적을 갖고 있다.

여기에는 물론 웨이모의 입장도 반영된 것이라는 해석이다. 자율주행 차량 개발 자체는 주행거리나 데이터 다량을 확보해 분석하는 게 필수다. 하지만 자동차 회사가 아닌 웨이모는 아무래도 데이터 총량에서 자동차 제조사를 주축으로 한 경쟁사보다 뒤쳐질 수 있다. 제조사가 아니더라도 우버 같은 곳만 해도 전 세계에 있는 운전자가 매일 1억 6,000만km에 달하는 주행거리를 통해 데이터를 모은다. 테슬라도 같은 방식으로 800만km, 토요타는 430만km 주행 거리와 데이터를 확보한다. 이에 비해 웨이모의 주행거리라고 해봐야 지금까지 누적 480만km에 불과하다. 결국 웨이모가 질 좋고 양까지 만족하는 데이터를 확보하려는 이런 비슷한 프로그램이나 서비스가 필요하다고 할 수 있다.

이런 이유로 지난 2016년 12월 웨이모가 자사 기업 기밀을 훔쳤다는 이유로 우버와 우버의 자회사인 오토(Otto)를 고소했다는 분석도 있다. 당시 웨이모의 주장을 보면 이렇다. 앞서 밝혔듯 라이더는 자율주행 시스템 지원 기술 가운데 하나다. 라이더는 수백만 개에 달하는 레이저빔을 쏴서 되돌아오는 데 얼마나 시간이 걸리는지 측정해 주위 상황을 모니터링한다. 웨이모는 자체 라이더 시스템 개발을 위해 수백만 달러에 달하는 비용과 시간을 써야했다.

하지만 (웨이모의 주장으로는) 우버 산하 오토에 전직 직원이 라이더 관련 기밀자료를 반입했다는 주장이었다. 퇴직 6주 전 설계 서버에서 라이더 관련 중요 자료를 9.7GB 분량 내려 받았다는 것이다.

웨이모는 구글 시절까지 포함하면 가장 오랫동안 자율주행 차량 개발을 진행해왔다고 할 수 있다. 웨이모는 2017년 스티어링휠이나 심지어 페달까지 없는 2인승 자율주행 차량 파이어플라이(Firefly)를 개발해오다가 자동과 수동 전환을 할 수 있는 하이브리드 형태 차량 개발을 크라이슬러 차량으로 주력하겠다고 발표한 바 있다.

파이어플라이의 경우 테스트를 목적으로 2014년 처음 선보인 것이다. 자율주행 차량 개발을 위해 센서를 어디에 설치해야 할지 컴퓨팅 통합은 어떻게 해야할지 경험을 쌓기 위한 테스트 차량인 것. 지붕에 라이더 센서를 통합한 돔 같은 부품을 배치하고 수백만 km 테스트 주행을 하기도 했다. 하지만 이보다 하이브리드 형태에 주력하겠다고 나선 건 자율주행 차량 기술을 더 많은 이들에게 빠르게 확산시키겠다는 목적을 반영한 것이라고 할 수 있다. 실제로 파이어플라이의 경우 최고 속도라고 해봐야 40km/h에 불과했지만 하이브리드카는 곧바로 이 속도를 넘어선 자율주행이 가능하다.

이 같은 수동과 자동을 결합한 형태로 보완하는 형태는 토요타의 접근 방식과도 비슷하다고 할 수 있겠다. 웨이모는 지난해 8월 사고 충돌을 감지해 범퍼 같은 걸 부드럽게 하고 사람이 받는 충격을 줄여주는 특허를 내기도 했다. 강성을 줄이는 건 안쪽에 위치한 케이블을 두르고 이를 완충재로 사용하는 식이다. 차체 강성 자체를 낮춰버리는 충돌할 때 탑승자의 안전에 문제가 생길 수 있다는 점도 고려한 것. 웨이모는 구글 시절에도 마치 끈끈이처럼 충돌한 사람의 충격을 감소시켜주는 기술에 대한 특허를 내기도 했다.

자율주행 시대가 열리면 인간보다 실수가 줄어 교통사고가 획기적으로 줄 것이라고 말한다. 하지만 자율주행 차량 역시 아예 교통사고를 없애는 건 아닐 수 있는 만큼 사고가 발생했을 때 피해를 최소화할 수 있는 방법에 대한 연구도 필요하다. 또 토요타의 예처럼 사람을 도와 안전을 더 도모할 수 있는 방향으로 발전시키는 게 자율주행을 좀더 빨리 현실화하는 데 도움이 될 것이라고 할 수 있다.