미국 건축가인 프랭크 로이드 라이트(Frank Lloyd Wright)는 근대 건축을 대표하는 3대 거장 중 1명으로 꼽힌다. 이런 그가 꿈꿔왔지만 실현되지 않았던 게 바로 마일하이일리노이(Mile High Illinois)다. 높이 1,600m에 달하는 초고층 빌딩이 그것이다. 물론 이제 기술이 발전하면서 꿈이 현실이 될 가능성이 점점 높아지고 있다.

그는 1956년 1마일 그러니까 1.6km 높이에 이르는 초고층 빌딩인 마일하이일리노이 건축을 계획했다. 높이가 300m인 에펠탑보다 무려 5배에 달하는 이 초고층 빌딩은 세계에서 가장 높은 건축물이 될 건 누가봐도 분명헀다.

하지만 당시 이 계획은 엘리베이터로 이동하는 데에만 긴 시간이 걸릴 뿐 아니라 자중 탓에 붕괴하기 십상이라는 비판을 받았다. 대다수가 예상한 것처럼 마일하이일리노이는 실현되지 못했다.

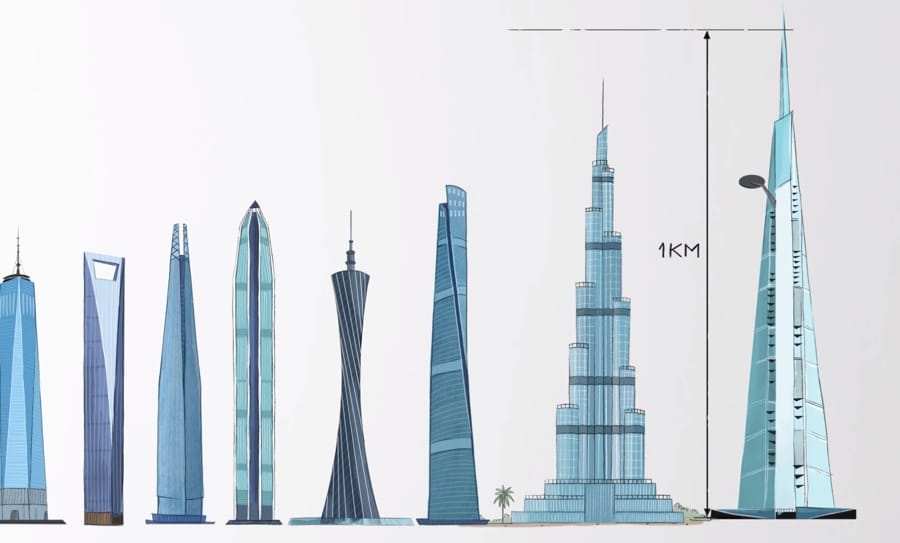

그가 계획한 지 70년 이상이 지난 2019년 현재 사우디아라비아에선 제다타워처럼 1,000m에 이르는 초고층 빌딩이 현실화되어 가고 있다. 마일하이일리노이처럼 높은 건물을 지으려면 극복해야 할 과제가 있다. 자중과 풍량, 내부 이동 방법 3가지가 그것.

먼저 자중. 어떤 건축물이든 아래층이 위층 무게를 지탱할 수 있다는 대전제가 필요하다. 이 원칙을 위해 오랫동안 건축물 모양은 정점에 가까울수록 가볍고 작아지는 피라미드 모양으로 제한되어 왔다. 하지만 피라미드가 현대 도시에 지어진 건 아니다.

다행스럽게도 지금은 석재 대신 방수 폴리머와 철강 섬유로 강화한 콘크리트를 이용할 수 있기 때문에 피라미드처럼 만들지 않아도 빌딩은 무게를 지탱할 수 있다.

현재 세계 최고 콘크리트 건축물로 꼽히는 두바이의 부르즈칼리파(Burj Khalifa)의 경우 자중이 1m2당 8,000톤 압력이다. 8,000톤이라고 하면 감이 안 오겠지만 아프리카 코끼리 1,200마리 분량에 해당한다.

또 건물은 자중 뿐 아니라 지상 건물을 지탱할 필요가 있다. 그렇지 않으면 피사의 사탑처럼 기울어 결국 쓰러져 버린다. 전체 중량 50만 톤 무게를 지탱하기 위해 부르즈칼리파는 지하에 50m 이상 길이 강철과 콘크리트로 만든 말뚝을 무려 192개나 매설했다. 이 말뚝 덕분에 이 건물은 연약한 토사 위에서도 단단하게 자립할 수 있는 것이다.

두 번째 문제는 바람이다. 초고층 빌딩이 자립하려면 자중을 지원할 뿐 아니라 간접적인 영향에도 견뎌야 한다. 바람의 작용으로 초고층 빌딩은 평방미터당 최대 8kg 힘이 소요될 수 있다. 이는 볼링공에 필적하는 운동 에너지다.

예를 들어 중국 상하이타워는 디자인을 할 때 공기 역학적 설계를 도입해 바람의 영향을 4분의 1까지 줄였다. 우리나라의 롯데월드타워의 경우 바람의 힘을 분산시키는 프레임 구조를 채택하기도 했다.

그럼에도 강풍이 불면 건물이 흔들리는 건 피할 수 없다. 이 때문에 수많은 고층 빌딩에는 동조질량 댐퍼(tuned mass damper)라고 불리는 구조물이 설치되어 있다. 대만 타이베이101에는 87층에 동조 질량 댐퍼로 거대한 금속 구체를 매달아 놨다. 바람에 건물이 흔들리면 동조 질량 댐퍼는 진자처럼 움직여 건물의 운동 에너지를 흡수한다. 구체와 건물 사이에 있는 유압 실린더는 운동 에너지를 열로 방출해 건물의 안정성을 유지한다.

마지막 문제는 건물을 어떻게 이동하냐는 것이다. 예전 엘리베이터는 빨라도 22km/h에 불과했다. 물론 지금은 기술이 발전하면서 훨씬 빨라지고 있다. 미래에는 마찰이 발생하지 않는 자기 레일을 이용해 70km/h까지 속도를 내는 엘리베이터가 실현될 것으로 기대되고 있다.

그 뿐 아니라 엘리베이터를 최적으로 배치하고 관리하는 운용 알고리즘을 곁들이면 승객 대기 시간을 획기적으로 단축할 수 있다. 이렇듯 1956년 라이트가 계획했던 초고층 빌딩은 지금까지 건축 기술이 발전하면서 점점 현실로 다가오고 있다.